传真:+18030646787

手机:18030646787

邮箱:admin@jftzsw.com

地址:四川省成都市成华区建设路9号

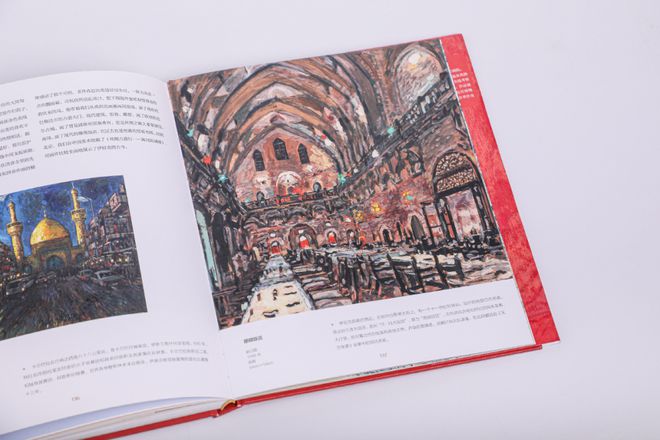

“保留了几千年的古老遗迹,以比较快的速度消失,我们就想尽画家的一点责任,用画笔尽量多地记录丝绸之路现有的面貌。”

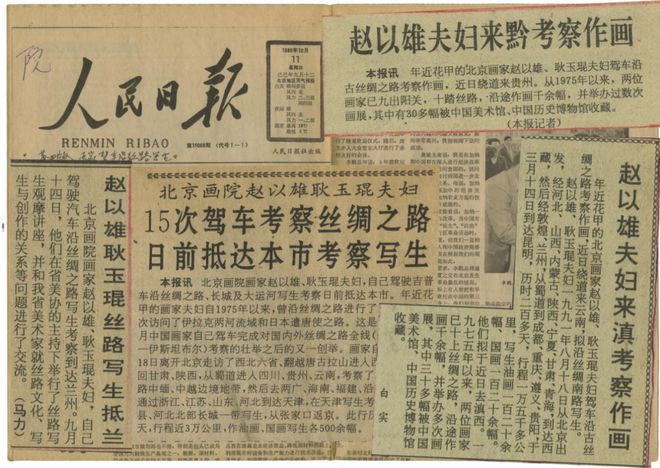

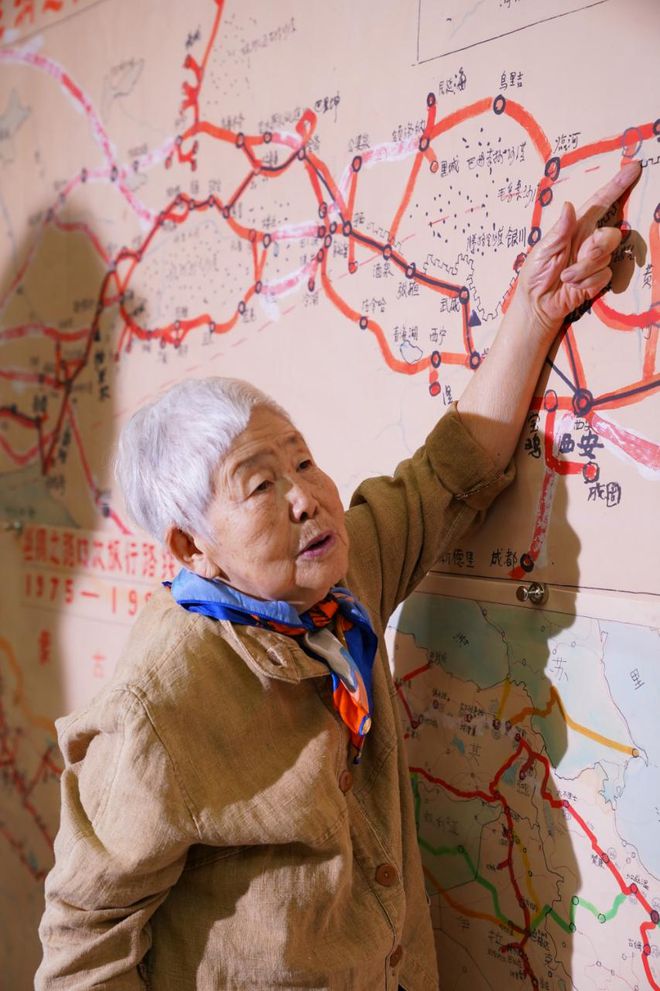

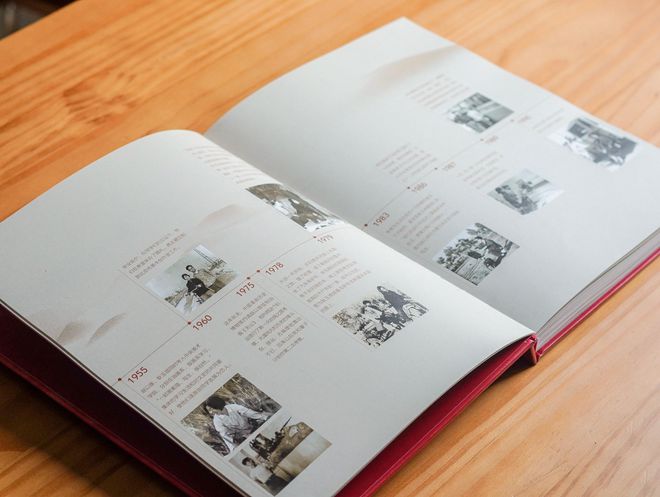

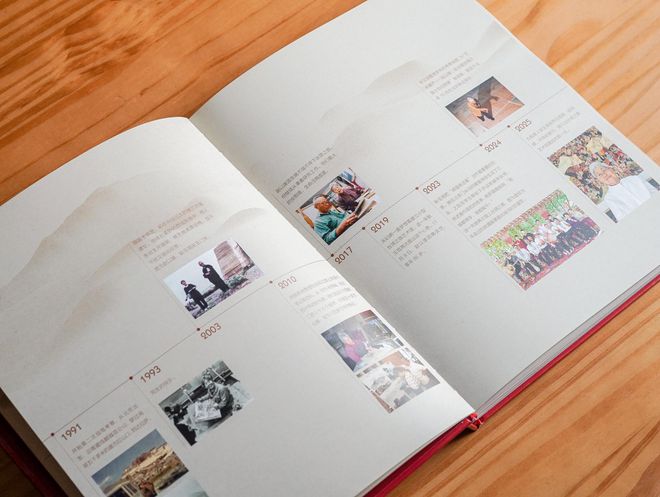

1975年起,赵以雄、耿玉琨夫妻二人冒着生命危险深入无人区,变卖家产、四处筹资,走过8国、238城,行程超50万公里,写下800多万字笔记。

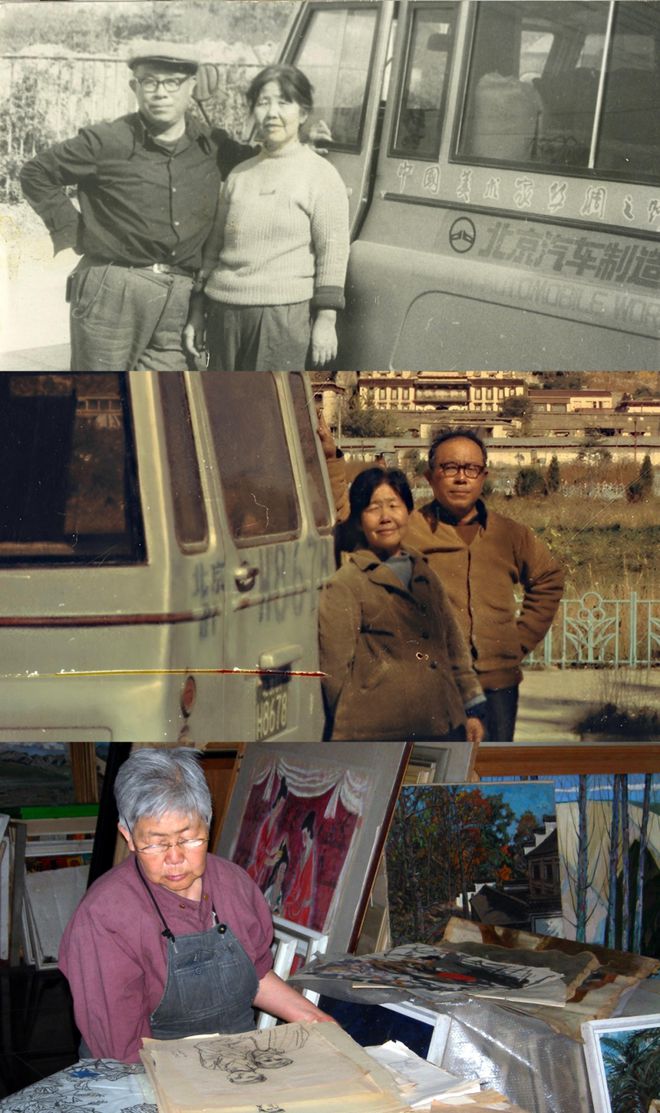

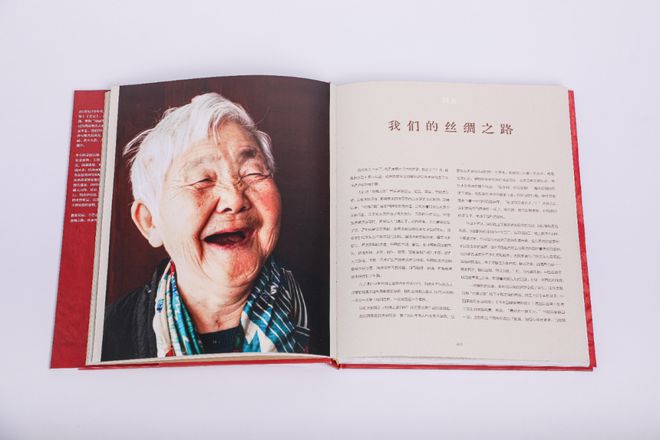

跨越一个世纪的风雨,夫妻二人,从意气风发的壮年,到两鬓染霜的老年,再到如今,耿奶奶孤身一人在岁月里踽踽独行。

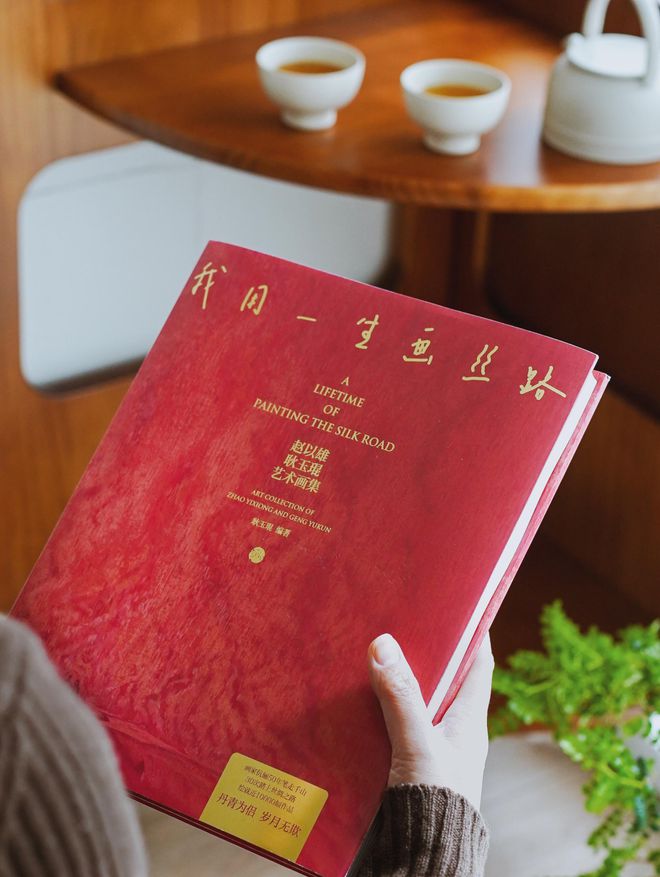

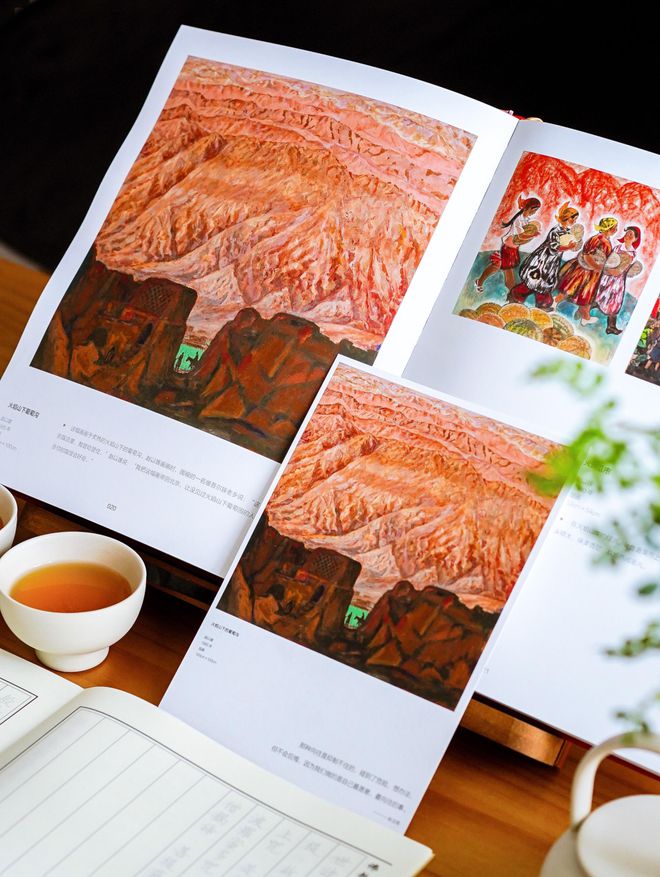

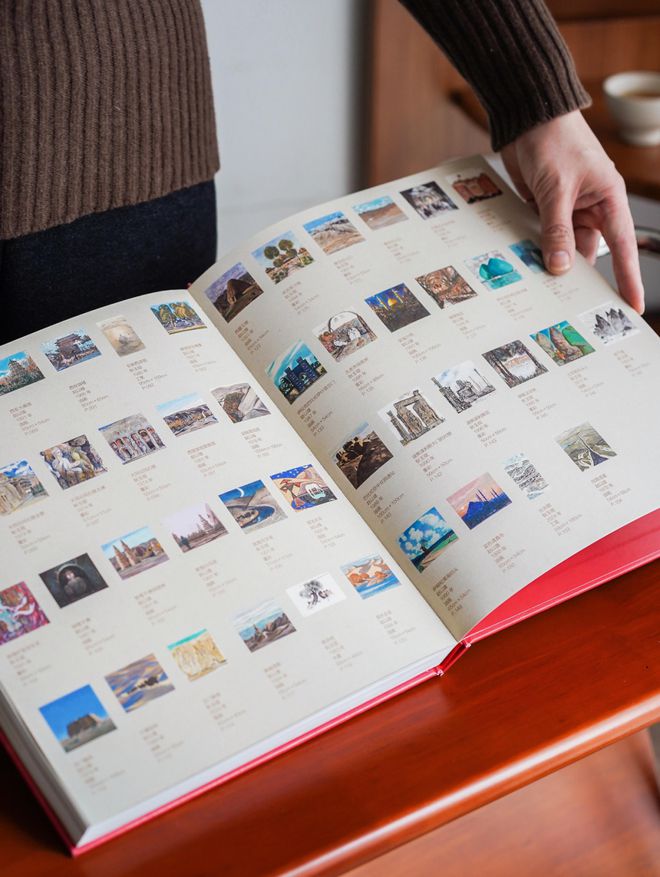

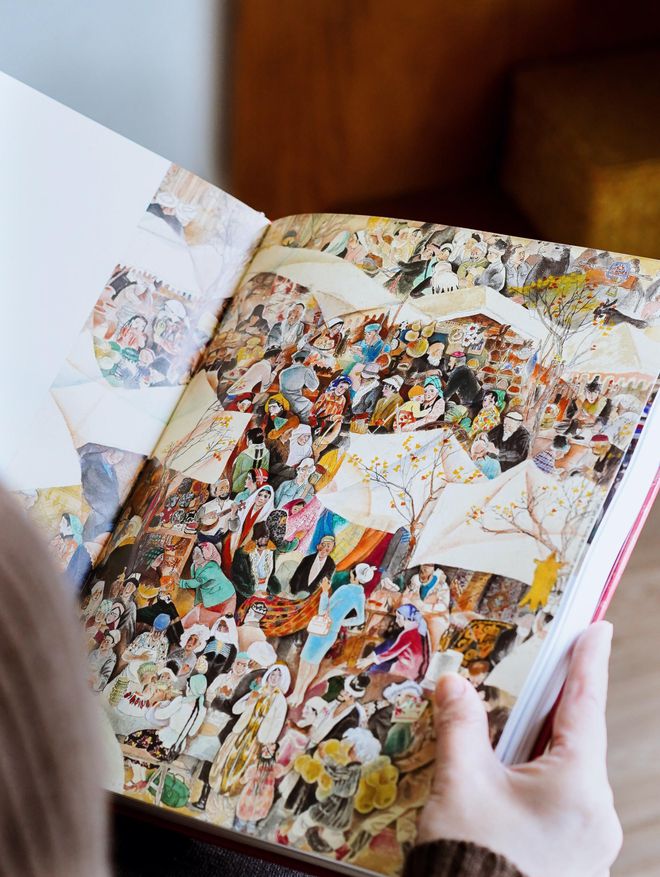

耿玉琨从他们毕生创作的画作中精心挑选出120余幅,集结成这本《我用一生画丝路:赵以雄、耿玉琨艺术画集》。

30次踏上丝绸之路,50年笔走千山。书中记录了夫妻二人半世纪的心血之作。包含数幅已成绝景的风光、风土人情作品,原作市面价值不可估量。

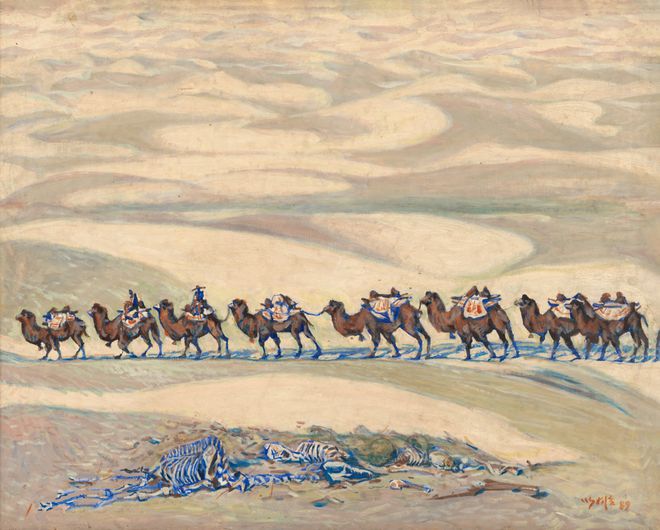

那些有可能被埋没的文物古迹,那些风沙之下难得一见的奇景奇观,都被他们一步步、一笔笔画了下来,缺氧、暴晒、严寒、酷暑,从没有让他们有半分的退让。

如今,90岁的耿奶奶,从未停下脚步,通过手机屏幕把这半生的丝路故事讲给了越来越多的人,她的纯粹和热情,感染了数百万网友,她说,这辈子最大的财富不是走过50万公里的丝绸之路,而是始终像沙漠胡杨一样扎下根的心。

他们的愿望终于通过这本书得以展现。图书上市前,耿奶奶亲自前往印厂,耐心指导车间师傅调整每一幅画的颜色,一遍又一遍,直到完美还原原画的色彩。

对丈夫赵以雄作品的印刷质量,她更是格外上心。她摩挲着纸张,和天人两隔的丈夫说着,“我们的愿望实现了”。

1969年,画家赵以雄在人生低谷时偶然得到几本史书,历史的深邃让他豁然开朗,而书中对丝绸之路的叙述更是深深吸引了他,令他心生向往。

直到1975年,赵以雄、耿玉琨夫妻二人共同孕育了一个在当时看来“不可能”的计划:重走丝绸之路,用画笔记录丝路上的盛景,记录有可能被埋没的珍贵文物古迹。

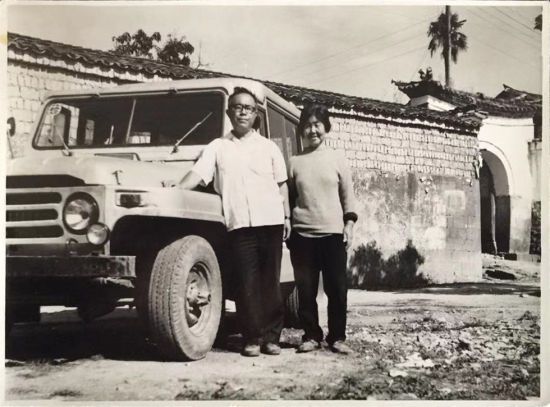

他们曾历经80多个小时的火车颠簸前往新疆,饿了以馕充饥,渴了饮雪水解渴,辗转于汽车、拖拉机、龙8hk登录驴车、骆驼之间,有时只能栖身于没有屋顶的房屋,任凭寒风夹杂着沙粒,吹得他们满身满脸。

最危险的经历莫过于在唐古拉山口画画。海拔5400米的高原上,赵以雄生怕妻子睡得太沉会因缺氧而无法醒来,整夜无眠,时不时轻声呼唤耿玉琨的名字。

一辆破车,两位老人,六只箱子,究竟是什么样的毅力,支持着他们走遍了238座城市,画下近10000幅心血之作?

为了实现两人的心愿,耿玉琨特别将夫妻二人半世纪的经典画作辑录成《我用一生画丝路:赵以雄、耿玉琨艺术画集》。

书中结合他们实地考察路线和丝绸之路历史地图,对画作按照地理空间顺序进行编排,每位读者,翻开书,仿佛跟着画作重走了一遍丝绸之路。

画作一旁,都附有作品名称、作者、年代、画种和尺寸,清晰明了。同时辅以他们多年撰写的考察笔记,以及耿玉琨对画作的细腻解读。

这些画作,不仅是艺术的结晶,更是丝路精神的动人诠释。他们用一生践行了对丝路文化的热爱与坚守,而这早已超越了画家的界限。

“作为画家,背负着不比玄奘轻松的包袱,要跨过沙漠戈壁,走不尽的丝绸之路长途漫漫……中国美术史应该为他们记上一笔。”

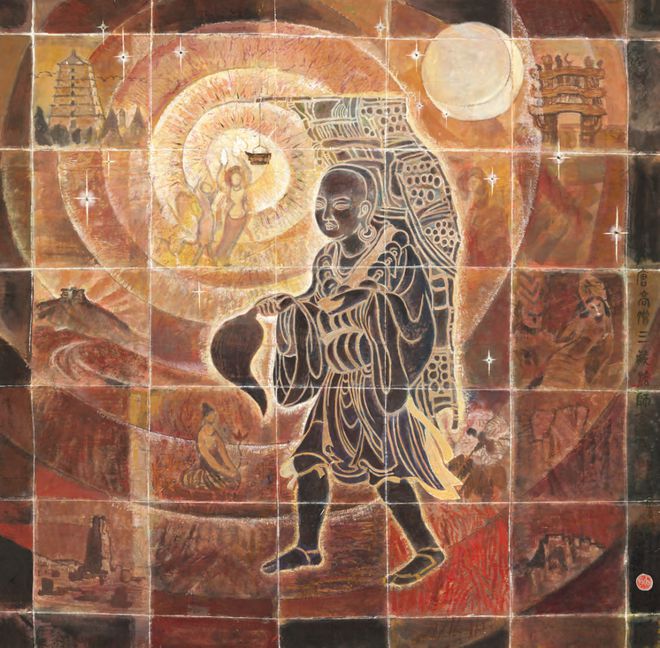

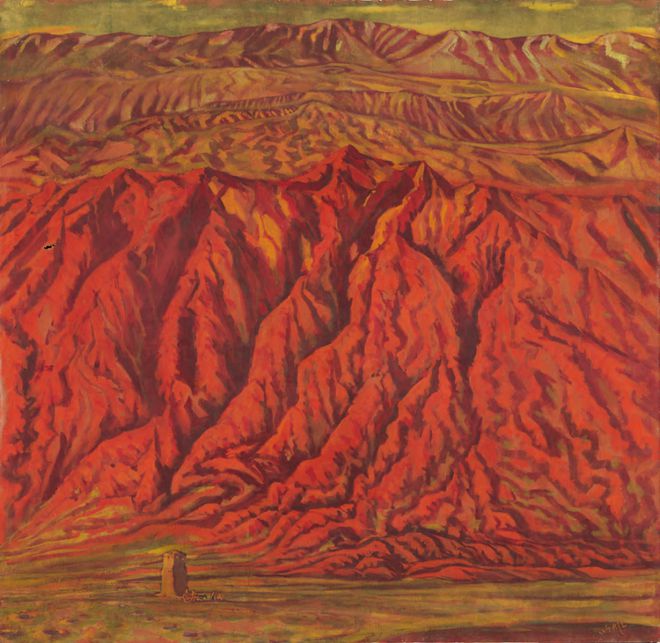

大漠风光、雪山草原、古老烽燧、佛寺古塞、石窟壁画、风土人情,古老丝路的神秘和壮美在画笔下徐徐展开。

赵以雄白天背上水壶、画箱去作画,酷热暴晒,如入老君炉,晚上住在阿斯塔那墓地,和刚出土的唐代干尸睡在一起。

他参照多幅写生,把山画高,山前画上烽火台,使火焰山更巍峨,远山和天空用金色表达,使画面有神线年代影响了整个艺术圈

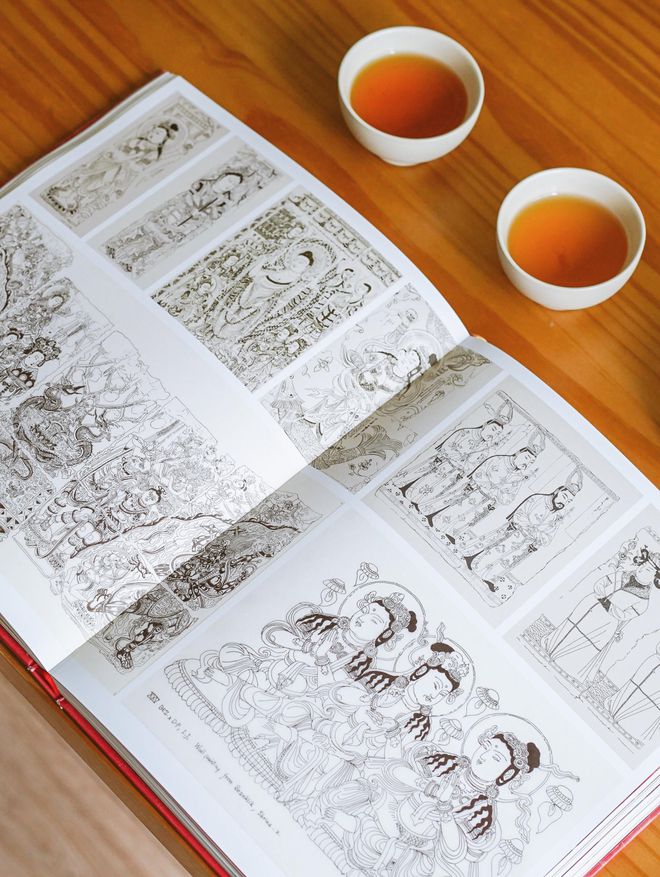

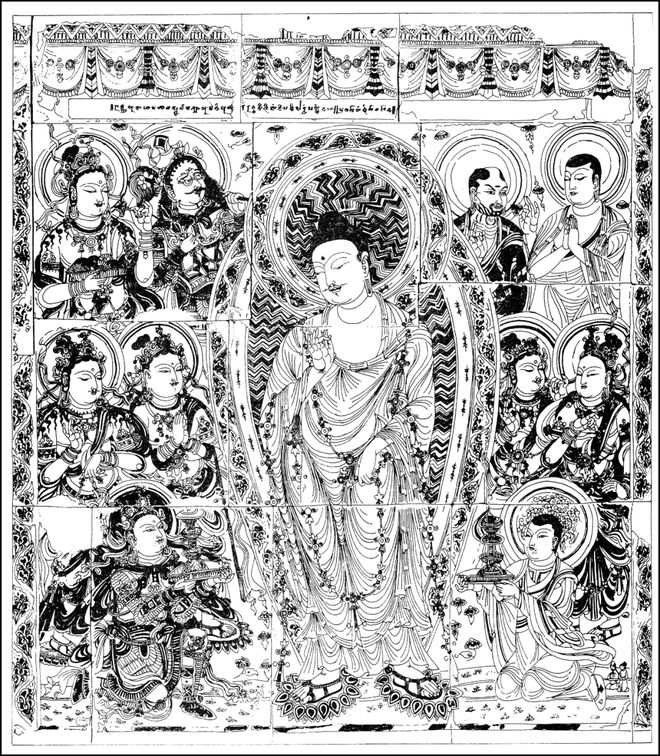

赵以雄和耿玉琨为其深深惋惜,他们花了两年时间,对流失的壁画进行收集、整理、临摹,绘制了精确的佛画白描上千张。

“你们做了功德无量的工作,为研究西域壁画的人提供了最完美的资料,这种事外国人不肯干,因为需要功力又耗时间,中国现在也没有人干,因为没有什么经济效益。”

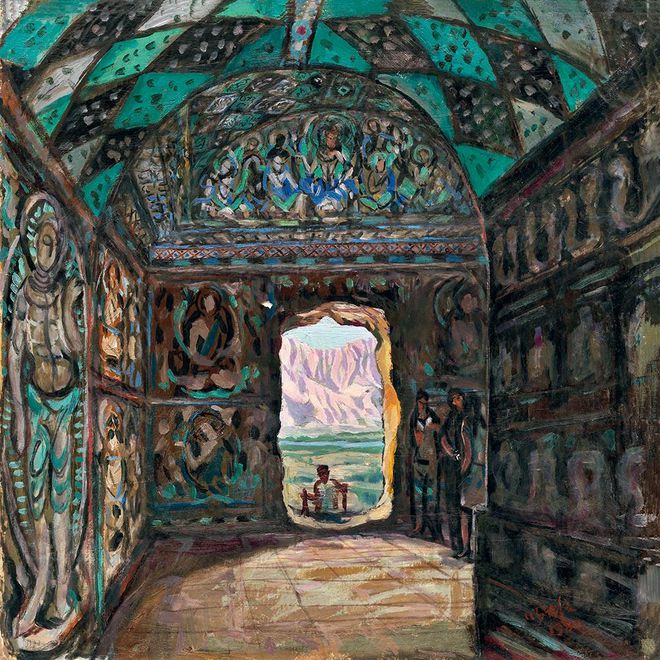

透过洞窟的甬道,我们可以看见温暖的阳光、远处的山川河流,还有戴着眼镜、穿着白色背心爬天梯上来的赵以雄。

茧缫丝技术,传自江南,内地早已淘汰,然而新疆的和田、莎车一带,还有木质缫丝车在运转。1978年夏,赵以雄在莎车丝绸厂写生,此图可能是土法缫丝留下的最后一个镜头。

少数民族独特的烤鱼技术、牲畜身上精美的装饰、英吉沙刀具的交易过程、维吾尔族医生在集市上看诊的过程等,这些有趣的细节,展现出新疆人民趣味盎然的生活场景。

幸运的是,《我用一生画丝路》将耿玉琨夫妇半生的心血凝练成册,带我们跟随画作,穿越烈日炙烤的火焰山,漫步于荒芜的戈壁荒漠,古老丝绸之路的神秘与壮美在他们的画笔下娓娓道来,仿佛一场

他们的作品和这本书也早已不仅是艺术创作,更是记录丝路文明变迁的历史档案龙8long8,承载着超越审美的文化价值。

“每次看到赵以雄风尘仆仆地背着大捆大捆油画时,我心里都很感动。他们匍匐在泥土里,寻找前人的脚印。在狂风流沙中倾听前人的声音。”

《我用一生画丝路》承载了夫妻二人整整半个世纪的丝路写生精华,实现了如今已天人两隔的他们的心愿,这不仅是一本艺术珍藏画集,更是一份沉甸甸的丝路之礼。

全国服务电话

全国服务电话